为活化非遗资源,丰富社区居民文化生活,让传统技艺走出典籍、走进日常,2025年9月24日信息科学与工程学院“小黄锋”志愿者协会联合马濠文化街于马濠公园开展 “巧手传艺,非遗筑梦” 社区非遗手作活动。活动以扎染、拓印两项经典非遗技艺为核心,邀请居民亲身参与从材料准备到成品创作的全过程,在指尖触摸传统文化温度,现场满溢着传承热情与体验乐趣交织的热闹氛围。

活动伊始,非遗传承人率先开启 “非遗知识小课堂”。围绕扎染的千年历史——从秦汉时期的 “缬染” 技艺,到现代的创新应用,再到拓印的文化脉络——从古代碑刻拓印留存历史文献,到民间木版拓印制作年画、福字,传承人用通俗的语言搭配老照片、古籍拓片复刻件,让在场居民尤其是亲子家庭直观感受非遗的历史厚度。同时,传承人还展示了靛蓝扎染方巾、木版拓印花鸟图、福字拓片、生肖造型拓印书签等成品,扎染的自然纹路与拓印的清晰线条相映,细腻质感与精巧设计让大家频频驻足惊叹,不少孩子凑到近前触摸拓片,好奇询问 “这些花纹是怎么印上去的”。

随后,两项非遗手作的技法示范同步展开。扎染老师手持白色棉布,一步步演示“折染”“捆扎”“夹扎”等基础手法:“把布对折三次,用皮筋在中间扎紧,染出来就是对称的花瓣纹”,边说边展示不同扎结方式对应的花纹效果;拓印老师则以提前备好的实木雕刻版为教具,拆解拓印步骤:“先把宣纸平整铺在木版上,用胶带固定边角,再拿拓包蘸取适量墨汁,轻轻按压,要顺着木纹方向走,力度均匀才不会晕墨”,还现场演示了“单色拓印”与“双色套拓”的区别,让居民清晰看到不同技法的呈现效果。生动的示范让原本看似复杂的技艺变得易懂易学,居民们纷纷拿出手机拍摄步骤,生怕错过细节。

示范结束后,志愿者们有序分发手作材料:扎染区的白布、靛蓝染料、皮筋、手套,拓印区的实木刻版、生宣、拓包、墨汁、书签底卡等。居民们自由选择项目,迅速投入创作:亲子家庭多选择拓印,孩子负责按住宣纸边角,家长手持拓包轻轻按压,偶尔交换角色,感受协作乐趣;老年居民则在扎染区慢慢琢磨,有的把布折成菱形,有的尝试“螺旋扎法”,还互相交流“这样扎会不会出好看的纹路”;还有不少年轻人两边体验,在扎染等待浸染的间隙,转去拓印区制作专属书签。

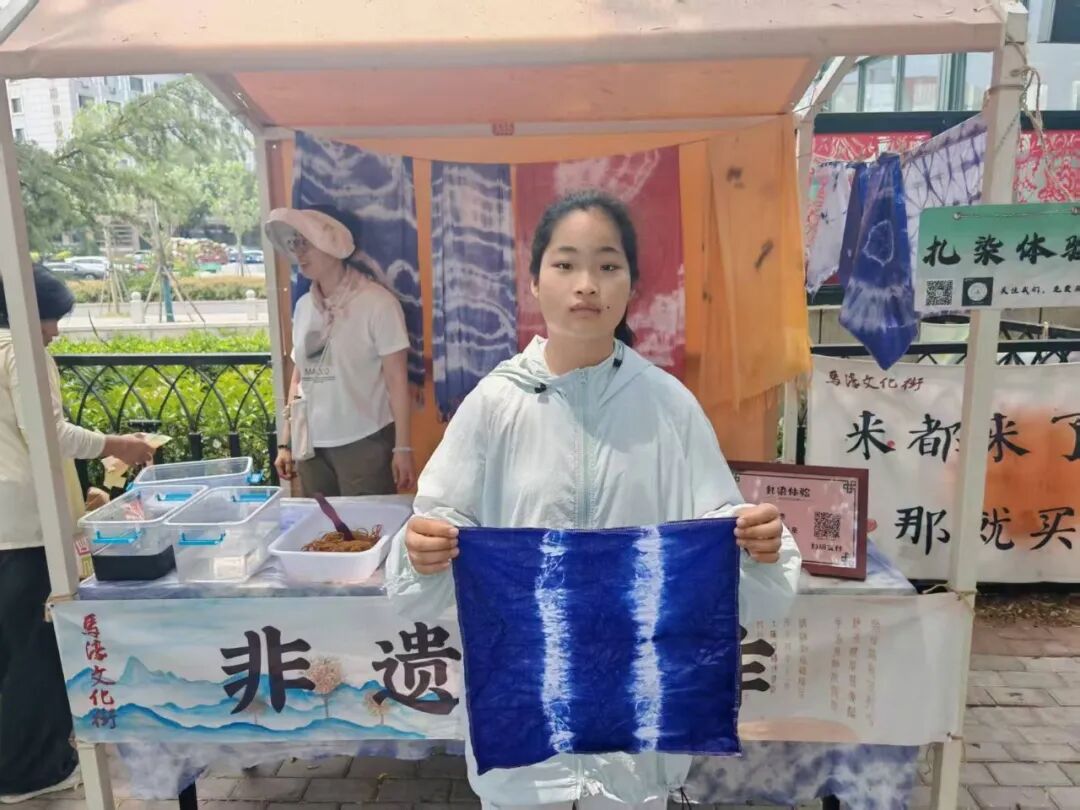

当最后一批扎染作品完成漂洗、拓印作品晾干装裱,活动迎来成果展示环节:蓝白相间的扎染方巾带着自然晕染的“冰裂纹”“菊花纹”,有的居民还创意性地在染后用白色颜料点缀细节;拓印作品更是丰富多样,红色福字拓片透着喜庆,黑色花鸟拓印尽显雅致,还有人把拓片贴在书签底卡上,系上彩绳做成文创书签。居民们纷纷举起作品与公园的绿树、秋景合影,扎染的靛蓝与自然绿意相映,拓印的红黑与秋日阳光相融,仿佛一场“家门口的非遗展”,不少人还互相交换创作心得,分享手作时的小惊喜——“我这扎染不小心多泡了会儿,颜色居然更浓,反而更好看”“我拓了两个福字,一个自己留着,一个送给邻居”。

此次社区非遗手作活动,以“亲身参与”为核心,打破了非遗与日常生活的距离——它不再是博物馆里的展品,而是居民手中可触摸、可创作的文化载体。参与者不仅学会了扎染、拓印的基础非遗技法,更在协作与分享中加深了对传统文化的认同,进一步凝聚了社区的文化向心力。未来,信息科学与工程学院“小黄锋”志愿者协会将继续联合马濠文化街,挖掘陶艺、剪纸、面塑等更多贴近生活的非遗项目,推出“非遗进社区”系列活动,让传统技艺持续走进居民生活,让非遗文化在日常体验中代代相传,成为社区文化建设的重要纽带。