为帮助2025级人工智能专业新生快速褪去青涩、融入大学生活,明晰专业定位与发展方向,规划四年学业成长路径,2025年9月26日,信息科学与工程学院在学校智慧教室举办人工智能专业新生入学教育专题讲座。人工智能系主任王晓辉、2025级全体人工智能专业新生及辅导员齐聚一堂,开启了对专业领域的“认知第一课”。

讲座伊始,系主任以“人类的未来是人工智能,而你们是未来的‘AI筑梦人’”为开篇,用生动通俗的语言解读人工智能专业的核心价值——“我们培养的不是‘技术工具’,而是掌握AI理论与工程技术、洞察行业需求的‘经验者+应用者’复合型人才”。她重点介绍了专业的办学基础:作为教育部2020年批准设置的新兴专业,学院始终以“产教融合、多元合作、师生同创”为育人理念,构建了多学科融合、实训产业化的课程体系,从诞生之初便紧扣行业发展脉搏。

在阐述专业特色与优势时,系主任从“硬实力”与“软实力”双维度展开:硬件上,学院建有人工智能实验室、大数据实验室、智慧教室等高端实训平台,其中人工智能实验室依托百度全栈AI开放架构,可模拟工业视觉、AIOT、边缘计算等真实产业场景,将企业项目转化为教学内容;软件上,教师团队由具备多年企业任职经历的博士、硕士领衔,专业覆盖机器学习、计算机视觉等AI核心领域,同时学院与百度、华为等头部企业深度合作,从师资培训、课程共建到人才输送形成“闭环培养”。“更重要的是,我们有‘人工智能应用创新研究中心’这个师生同创平台,”系主任补充道,“这里有企业导师指导,能带领大家参与高水平竞赛、对接纵横向课题,把课堂知识变成实实在在的技术成果。”

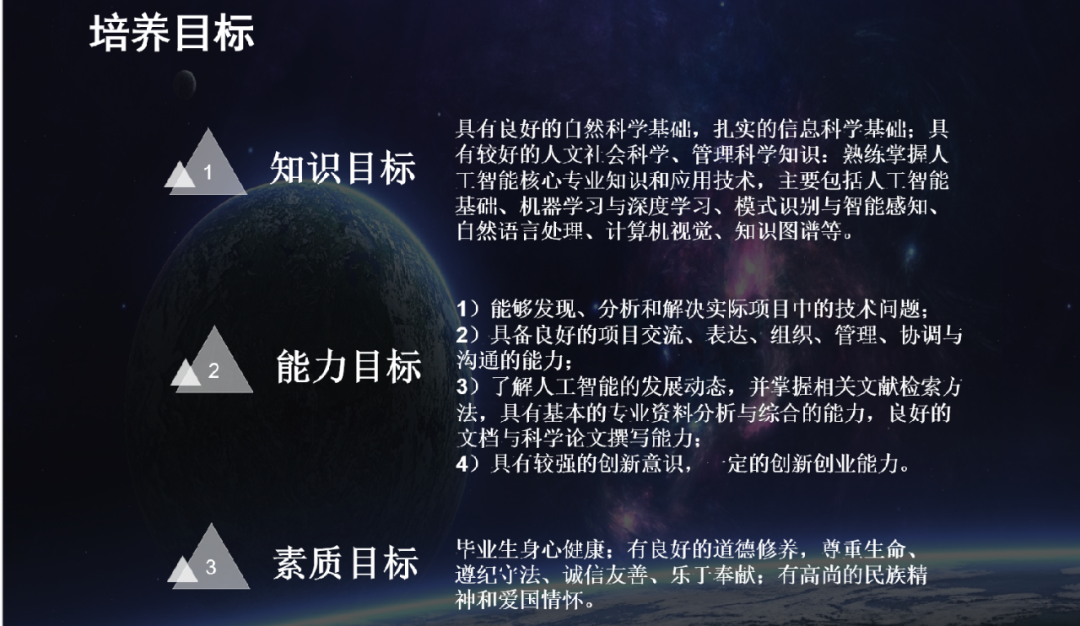

随后,系主任围绕“培养什么样的人”“如何成为这样的人”展开讲解,清晰呈现专业的培养目标与毕业要求。他指出,学院从知识、能力、素质三个维度为新生搭建成长框架:知识上,要夯实自然科学、信息科学基础,熟练掌握机器学习、自然语言处理、知识图谱等核心技术;能力上,需具备解决实际项目问题、团队协作、文献分析与创新的能力;素质上,要涵养爱国情怀、职业道德与社会责任感。“毕业不是终点,而是职业发展的起点,”系主任结合“毕业5年目标”强调,“我们希望大家未来能成为AI领域的技术骨干或管理人才,既能用技术服务地方经济,又能兼顾法律、环保等社会因素,坚守职业底线。”同时,他还简要解读了毕业所需的165学分要求、第二课堂学分标准及12项毕业能力指标,让新生对“四年要达到什么标准”有了明确认知。

为增强新生的专业信心,系主任分享了前两届毕业生的培养成果:2024届(首届)60名毕业生中,8人成功考研上岸,2人自主创业,2人通过微专业培养留企任职;2025届73名毕业生中,12人投身创业,34人参与微专业培养,企业推荐任职2人。“这些数据不是数字,而是你们学长学姐用努力换来的‘专业名片’。”他进一步分析AI行业的就业前景,引用智联招聘《2023年人工智能行业薪酬报告》指出,AI行业平均薪资达15.3万元,数据科学家、机器学习工程师等核心岗位薪资超20万元,“当前AI人才缺口大、竞争度低,现在正是你们投身这个领域的黄金时期。”他还列举了数据科学家、计算机视觉工程师等5类核心就业岗位,以及华为HCIA-AI、百度深度学习工程师等推荐证书,为新生指明了职业发展方向。

讲座最后,系主任结合自身教学经验,为新生量身定制了“四年成长规划”:大一聚焦“适应与探索”,多参加社团活动和基础学科竞赛,尽快融入校园;大二侧重“基础夯实”,深耕专业课程,考取基础学科证书;大三主攻“能力突破”,冲刺高水平竞赛、考取行业资格证,同时启动考研准备;大四聚焦“实践落地”,提升实战能力,完成毕业设计与实习。“人工智能是赋能未来的学科,你们赶上了最好的时代,”系主任勉励新生,“希望大家以‘求知若渴’的态度学好每一门课,以‘笃行不怠’的精神做好每一个项目,成长为有技术、有担当的AI人才,未来既能实现个人价值,也能为国家科技发展贡献力量。”

本次入学教育讲座内容详实、指导性强,不仅帮助新生理清了对人工智能专业的认知,更让大家对未来四年的学业与职业规划有了清晰方向。新生们纷纷表示,将以此次讲座为起点,快速调整状态,以饱满的热情投入到接下来的学习生活中,努力在AI领域闯出属于自己的一片天地。