青岛黄海学院博物馆经过努力,在文创开发方面取得新进展。博物馆设计师以琅琊刻石这一山东地区的代表性文物以及博物馆自身的碑拓类藏品为灵感源泉,运用设计语言进行转译,开发出一套具有现代感的数字文创。黄海文博君带您再次走进博物馆,见证始皇遗迹如何跨越千年在黄海获得新生。

灵感来源

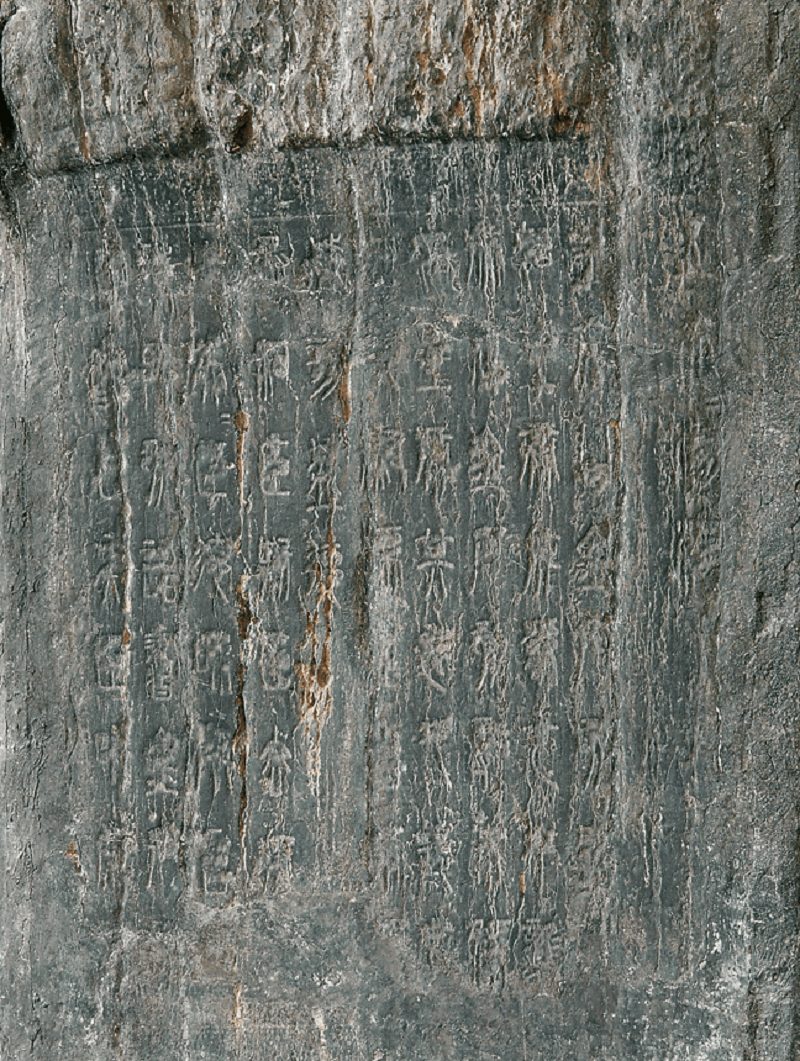

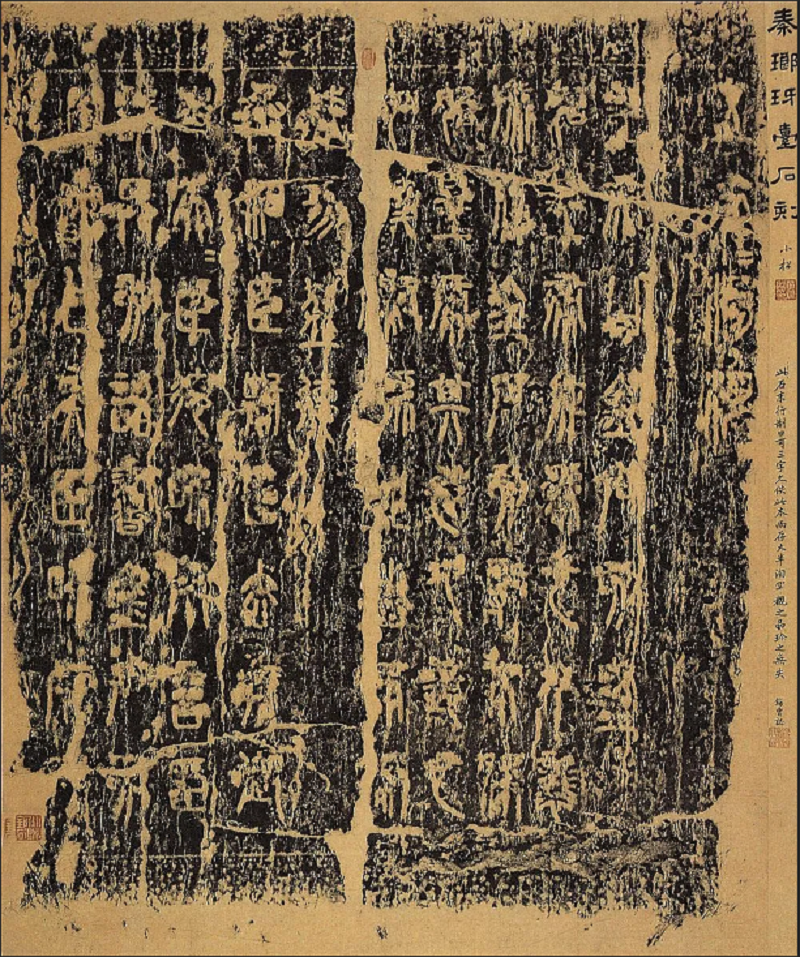

设计灵感源于琅琊刻石的篆书。山东琅琊刻石的残石为竖直的长方体,是公元前219年秦始皇东巡到琅琊郡(今山东青岛黄岛区西北)时所立刻石的后半部,现收藏于中国国家博物馆。书体为秦篆,相传为李斯所书。现残存13行87字,前2行为公元前219年随秦始皇巡视的从臣最后二人的官职和姓名,后11行为公元前209年秦二世补刻的诏书及其从臣姓名,字已漫漶。

在琅琊刻石中,秦始皇热情歌颂了自己统一中国的丰功伟绩,强调了制定统一的法律制度作为办事的准则,重申了统一度量衡、统一文字以巩固国家统的重要性。秦二世在补刻的诏书中则强调统一度量衡是秦始皇的功绩,并表示将统一度量衡的法令继续推行下去。

琅琊刻石的书法,工整谨严而不失于板刻,圆润婉通而不失于轻滑,庄重典雅,不失为一代楷模。

设计尝试

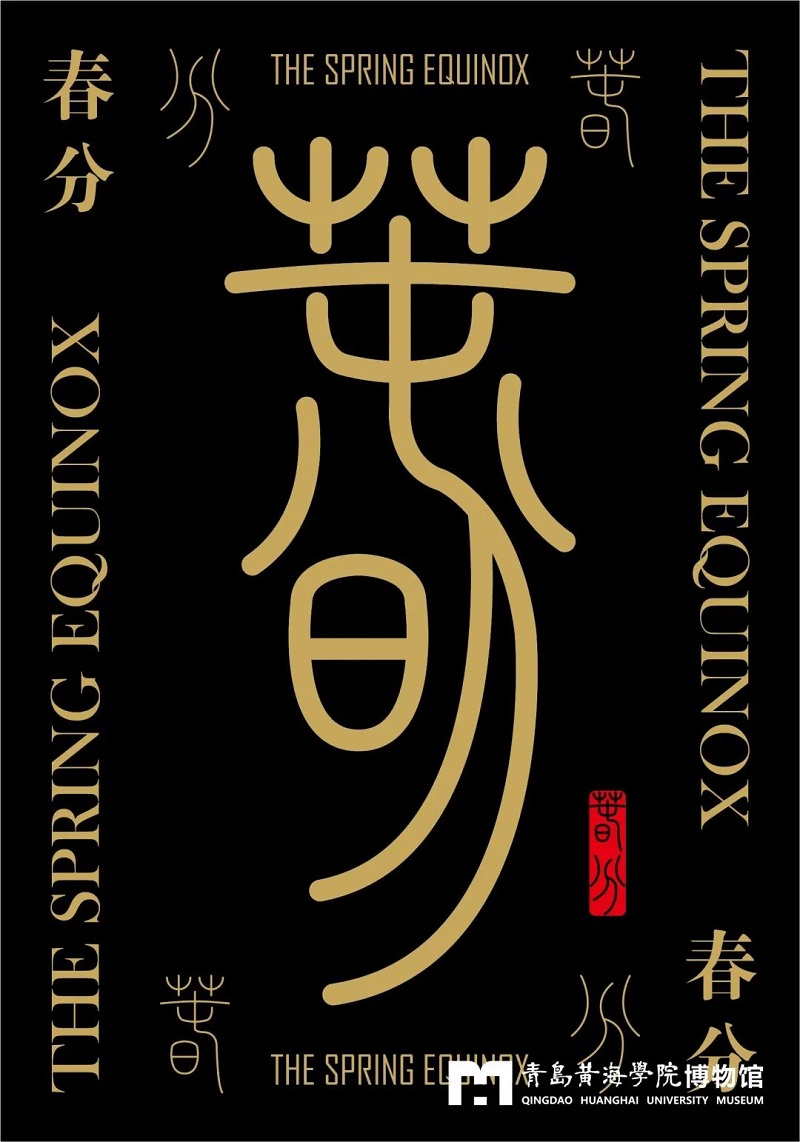

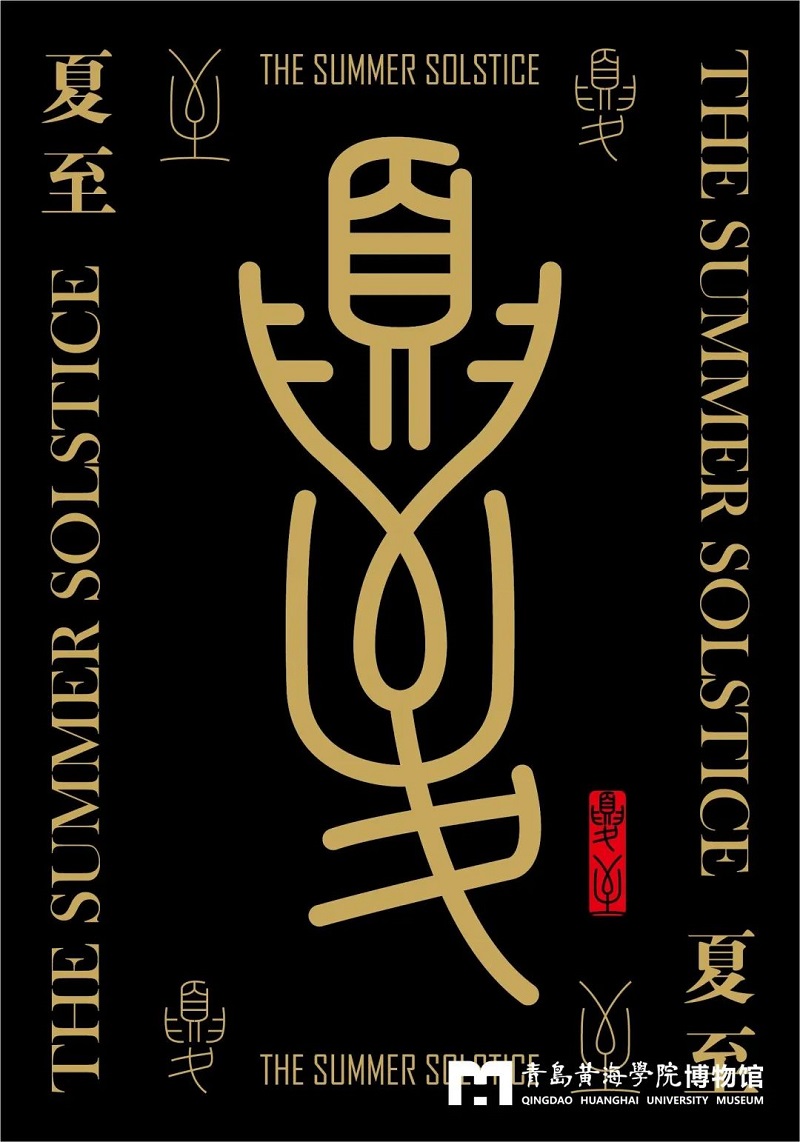

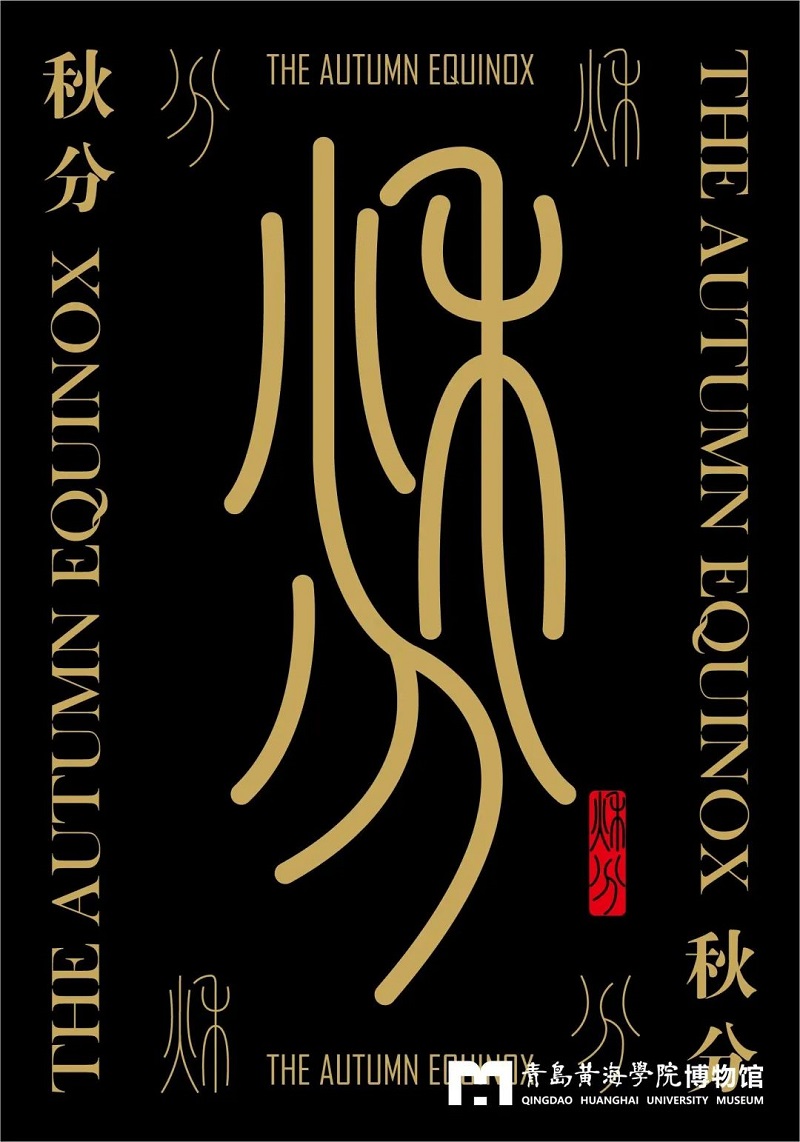

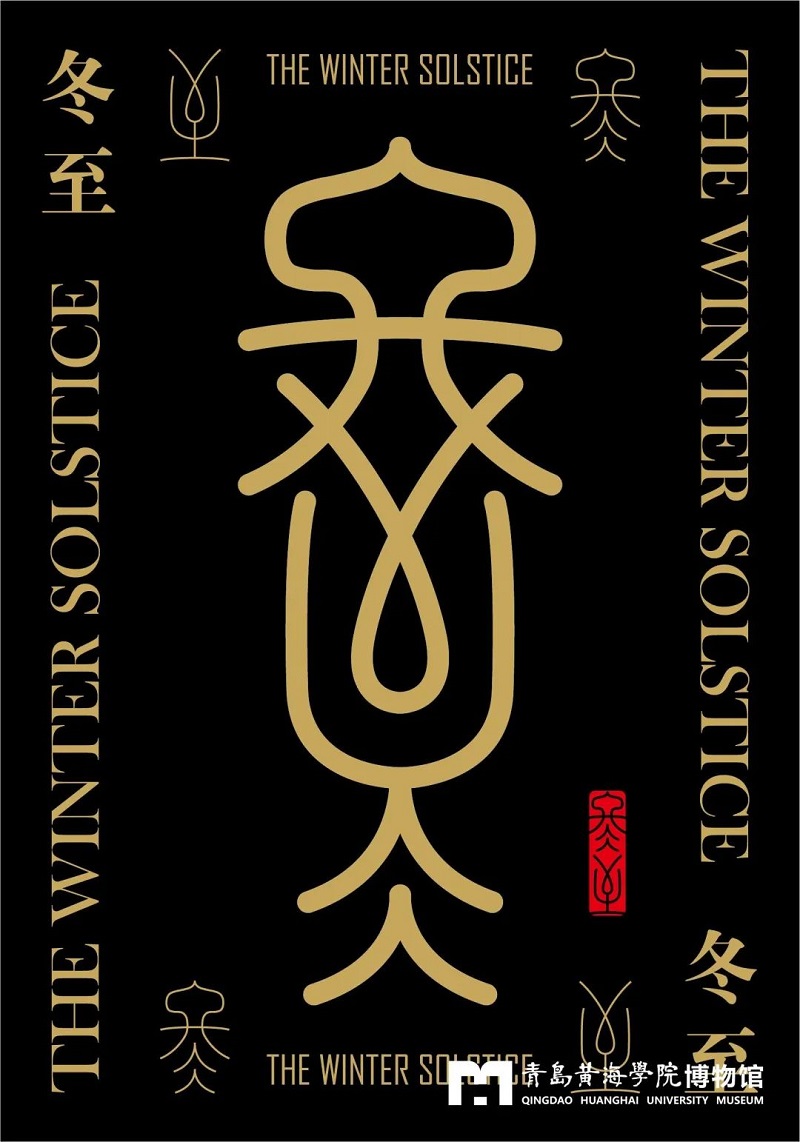

设计师从琅琊刻石的篆书笔法及其拓片的图像中吸取了很多有价值的因素,并将其重新归纳整合,进行全新的概念化设计尝试。在尝试过程中,选取了二十四节气这一独特文化,并聚焦于“二分二至”这四个节气。“二分二至”是二十四节气中的四个特殊节气,古人以这四个节气作为基点,延伸出其他二十个节气。“二分二至”具有极强的普世性,即使放眼全球,“二分二至”也是人们判断四季更替、指导生产生活的重要参照,其重要意义不言而喻。作品以《节气物语·二分二至》为题,将“二分二至”作为设计起点,以篆书为核心设计要素,对“春分”“夏至”“秋分”“冬至”四个节气的篆书进行参数化处理,并反复解构与重构,生成创意合体字,让受众通过对合体字不断地进行视觉解码与视觉重塑,加深他们对于“二分二至”乃至整个二十四节气这一非物质文化遗产的理解。

文创周边

该作品在“中国之星设计奖”“海峡两岸汉字文化创意大赛”“香港当代设计奖”等赛事中获奖。

设计师:徐程宇

*琅琊刻石相关文字资料来源于中国国家博物馆官网