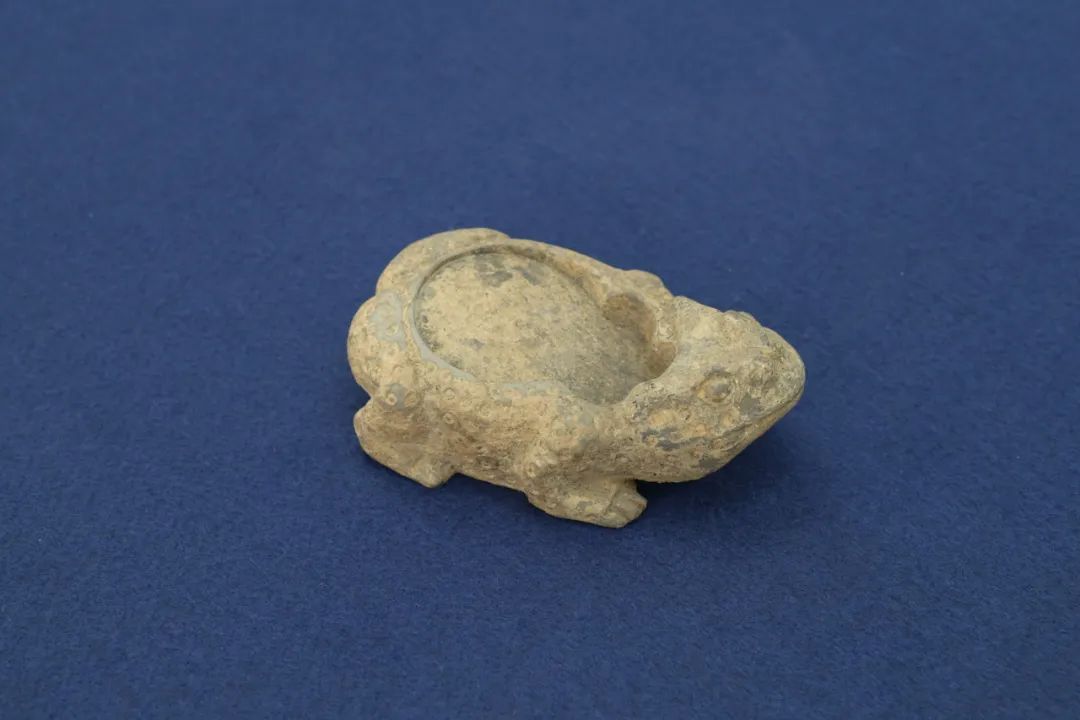

宋代 金蟾砚(960-1279)

在青岛黄海学院博物馆近期举办的《澄怀观道——澄泥砚文化遗产特展》中,一方宋代金蟾澄泥砚吸引了众多来客的目光。它那独特的造型和细腻的质感无时无刻不在向世人诉说往昔的故事,让人不禁感叹,这小小的砚台里,究竟藏着多少历史的韵味与文化的沉淀?金蟾澄泥砚能成为青岛黄海学院博物馆的珍藏,不仅因其年代久远,更在于它承载着澄泥砚独特的文化内涵与制作工艺。澄泥砚作为中国四大名砚中唯一的陶制砚台,有着独特的历史地位和艺术价值。下面,让我们一同走进澄泥砚的世界,探寻它的前世今生。

起源与发展脉络

西晋 青釉三足砚(来源:故宫博物院)

唐代 箕形澄泥砚(来源:知识贝壳)

宋代 虢州裴氏澄泥砚(来源:知识贝壳)

泥陶制砚,发端于汉代,因当时端歙等名品石砚俱未出现,故士人用砚多以陶砚与粗石为主。至魏晋南北朝时期,陶瓷砚使用最多,陶砚的制作技术也到了发展与提升。随着时间的推移,到了唐代,澄泥砚的制作技术达到了一个新的高峰。各地皆有制作精良的澄泥名砚,获得了文人士大夫的青睐。唐虽无澄泥之名称,却有贡砚之记载,亦见诸于各种典籍的述录。古代典籍记载的,各地考古出现的,唐代澄泥砚品种,目前发现有四大产地种类。有唐代被史书典籍记载,贵为贡砚的“弘农陶泓”——虢州澄泥砚;有被书法家柳公权品论的两大名砚——“青州石末”与“绛州黑砚”;还有典籍虽未记载,但多年来时有发现的“江州流沙”砚。到了宋代,经济发达人口增多,读书习字、科举应试的读书人更多,各地也出产了更多的砚台种类。除了声名鹊起的端、歙、红丝、洮河外,以澄泥砚为例,传统中原地区的虢州贡砚外,保州、相州、青州、潍州、绛州、泽州、潞州、汾州等等,澄泥古砚品种各地层出不穷。

独特制作工艺

澄泥(来源:新华网客户端)

揉泥(来源:新华网客户端)

澄泥砚的制作工艺极为复杂,从选料开始,就充满了讲究。它择取自汾河、黄河流经区域的沉积淤泥,这些淤泥经过长时间的沉淀,质地细腻纯净 ,是制作澄泥砚的上乘原料。选好的河泥,要先进行澄泥工序,将其放置在绢制的箩中过滤,以去除杂质。古法制砚时,会将特制的双层绢袋吊挂于汾河中,让河水中裹带的泥沙流入绢袋,经第一层绢袋过滤后,沉入第二层绢袋的细泥便是澄泥,澄泥砚之名也由此而来。滤制出的澄泥,还需放置一年以上,历经冬夏,去除燥性后才能使用。脱水和揉泥是让泥质更加均匀细腻的重要环节,只有经过充分揉制的泥料,才能为后续的制作打下良好基础。制作修坯时,工匠们凭借着精湛的技艺和丰富的经验,将泥料塑造成各种形状的砚坯。而雕刻成型则是赋予砚台灵魂的过程,工匠们会根据砚台的形状和设计,雕刻出精美的图案和纹饰,使其不仅实用,更具艺术美感。烧制是整个制作过程中最为关键也最为复杂的环节。澄泥砚的烧制温度介于陶与瓷之间,一般在 900℃-1000℃左右。温度的控制至关重要,过高会导致砚台瓷化,墨在砚上打滑,发墨功力差;过低则会烧成陶质,硬度差,磨墨时泥磨俱下。所以,烧制过程中的火候把握,全靠工匠们多年积累的经验和对火候的敏锐感知。正是这一系列复杂而精细的工序,造就了澄泥砚独特的品质和魅力。

金蟾造型的文化密码

宋代 金蟾砚(960-1279)

“蟾宫折桂”

金蟾砚之所以能成为博物馆的 “明星展品”,除了澄泥砚本身的魅力,其独特的金蟾造型更是蕴含着丰富的文化内涵。在中国古代文化中,“蟾宫折桂”是一个广为人知的成语,寓意着科举考试高中,获得功名。而金蟾砚的造型,正是这一美好寓意的生动体现 。在古代,科举是寒门学子改变命运的重要途径,无数人十年寒窗苦读,只为能在科举中脱颖而出。蟾宫折桂的传说,给予了他们无尽的希望和精神寄托。相传,月宫中有一只三足金蟾,守护着一棵桂树,这棵桂树便是 “月桂”。在科举时代,人们将参加科举考试比喻为攀登蟾宫,而考中进士则如同折得月中桂枝,象征着获得了极高的荣誉和成就。除了 “蟾宫折桂” 的寓意,金蟾在民间文化中还被视为招财神兽,代表着财富与吉祥。在许多民间传说中,金蟾能够口吐金钱,给人们带来财运。最著名的当属 “刘海戏金蟾” 的故事,传说刘海是一位道教仙人,他收服了一只修炼成精的金蟾,这只金蟾从此为刘海吐出金银财宝,帮助他救济穷人。因此,金蟾也被赋予了招财进宝、财源广进的美好寓意。

宋代美学的精妙呈现

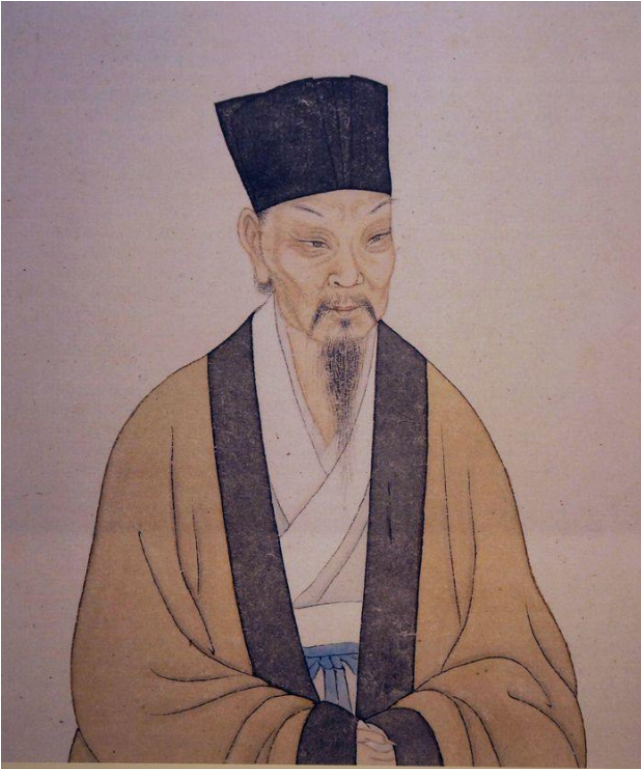

北宋 苏轼(来源:赢家财富网)

宋代 金蟾砚(960-1279)

宋代是中国文化发展的黄金时代,其美学风格对后世产生了深远影响。这方宋代金蟾澄泥砚,便是宋代美学的典型代表,从造型风格到雕刻工艺,无不体现着宋代独特的审美情趣和高超的艺术水准 。宋代美学追求的是一种简约、自然、素雅的审美情趣,这在金蟾砚的造型上体现得淋漓尽致。金蟾砚整体造型以写实为主,蟾蜍的形态逼真,却又不失简洁大方 。它没有过多复杂的装饰,线条流畅自然,一气呵成,给人一种质朴、纯真的美感。蟾蜍的身体圆润饱满,比例协调,仿佛蕴含着无尽的生命力 。其背部微微隆起,四肢伏地,显得沉稳而安详,这种简约而不失韵味的造型,正是宋代美学中 “大道至简” 思想的体现 。 正如宋代著名文学家苏轼所说:“大凡为文,当使气象峥嵘,五色绚烂,渐老渐熟,乃造平淡。”除了简约的造型,金蟾砚的雕刻工艺也堪称一绝。其背部开砚堂,口部设墨池,形态生动逼真。部分精品在眼部、皮肤纹理处施以精细雕工。

结语

宋代 金蟾砚(960-1279)

这方宋代金蟾澄泥砚,不仅是青岛黄海学院博物馆的珍贵馆藏,更是中国传统文化的杰出代表。它穿越千年的时光,将宋代的文化、艺术、民俗等信息——呈现在我们眼前,让我们得以领略古人的智慧和审美。 如今,在快节奏的现代生活中,传统文化的传承与发展显得尤为重要。这方金蟾澄泥砚,就像一座桥梁,连接着过去与现在,让我们在欣赏它的同时,也能感受到传统文化的魅力和力量 。希望更多的人能够走进博物馆,近距离欣赏这方宋代金蟾澄泥砚,了解它背后的故事和文化内涵,让这份珍贵的文化遗产在新时代焕发出新的生机与活力。