引言

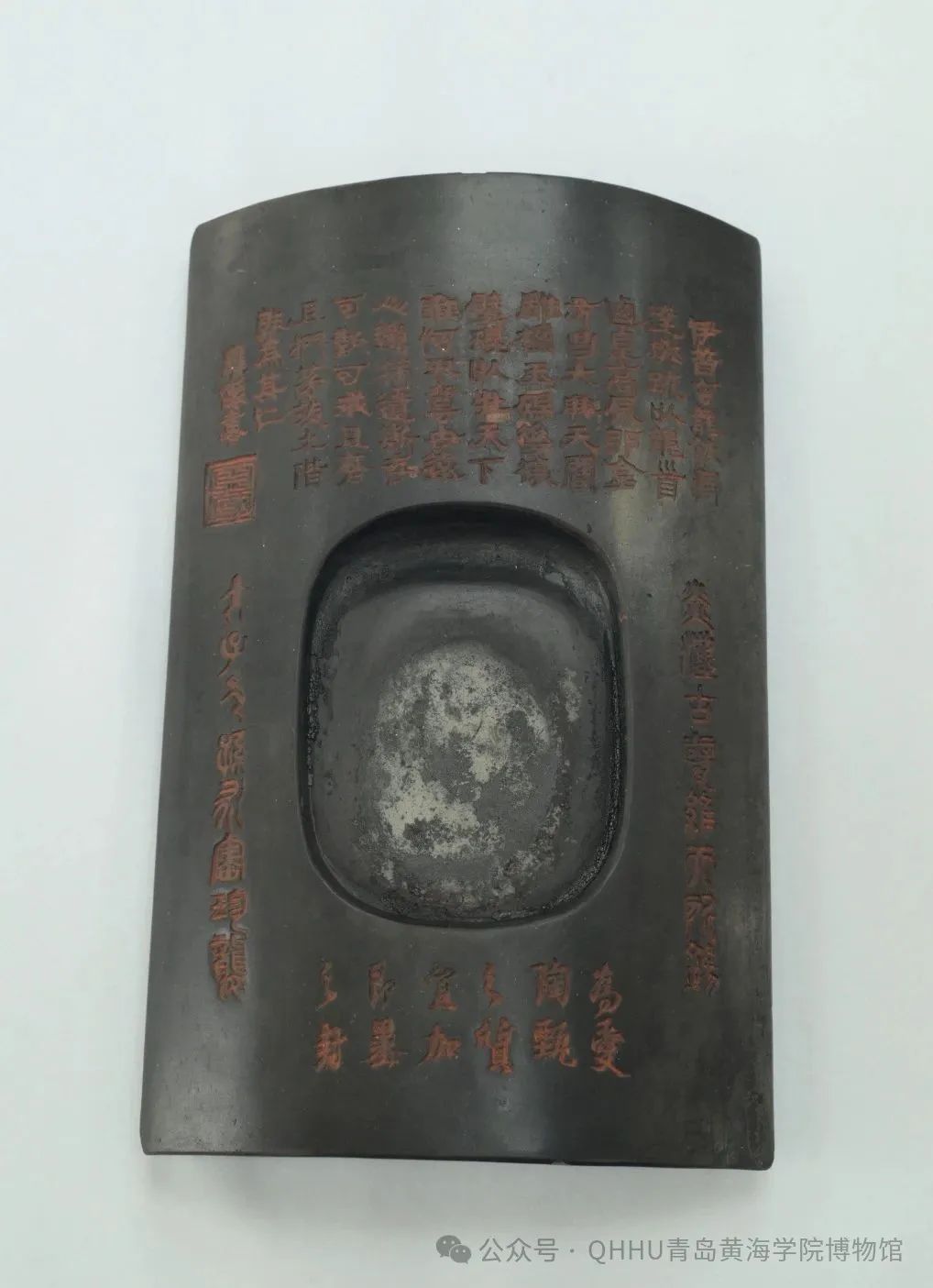

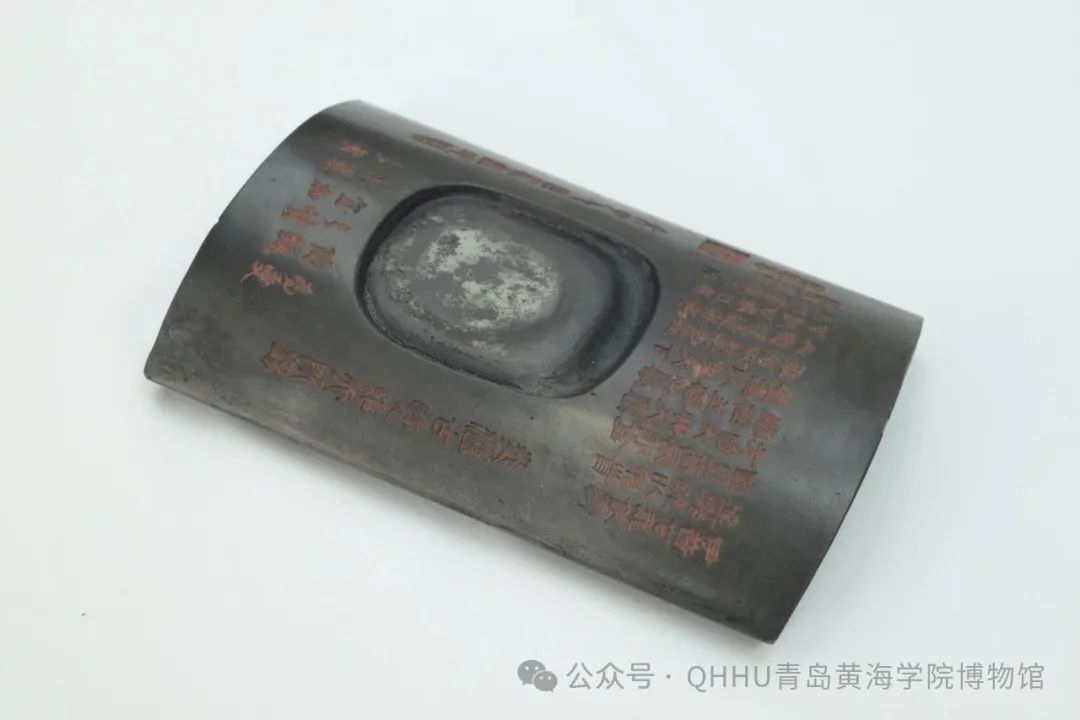

明代 仿未央宫瓦砚(1368-1644)

砚台,作为中国古代“文房四宝”之一,不仅是文人墨客的实用工具,更是承载中华文化的重要载体。青岛黄海学院博物馆珍藏的“明代仿未央宫瓦砚”,以其独特的历史渊源和精湛的工艺,成为馆藏文物中的瑰宝。今天,让我们一同走进这方古砚的世界,探寻其背后的历史故事与文化内涵。

瓦砚的来历:从汉代宫殿到文房雅器

汉代 未央宫

萧何 西汉初期重要政治家、丞相(公元前257年-公元前193年7月8日)

当我们将目光投向遥远的汉代,未央宫无疑是一颗璀璨的明珠。它始建于西汉初年 ,由丞相萧何监造,是当时皇家政治、文化活动的中心。宫殿规模宏大,殿宇林立,楼阁高耸,尽显皇家的威严与气派。在这片宏伟的建筑群中,未央宫瓦发挥着不可或缺的作用。

未央宫瓦是宫殿建筑的重要材料,它们被精心烧制,质地坚实,不仅为宫殿遮风挡雨,还以其精美的纹饰和独特的工艺,成为了建筑美学的一部分。在那个时代,能参与未央宫的建造,烧制出精美的瓦片,是工匠们无上的荣耀。这些瓦上常常刻有文字或图案,如 “长乐未央”“长生无极” 等吉祥语,寓意着国家的繁荣昌盛和皇室的长治久安 。这些文字和图案不仅是装饰,更是一种文化的传承,承载着古人对美好生活的向往和祝福。

时光流转,到了明代,社会相对稳定,经济繁荣,文化艺术也得到了极大的发展。文人阶层在社会中扮演着重要的角色,他们对文化艺术的追求达到了一个新的高度 。在这个时期,复古之风盛行,人们对古代文化遗产充满了敬仰和热爱。未央宫作为汉代辉煌的象征,其瓦砚自然成为了文人墨客们追捧的对象。

明代的文人雅士们认为,使用仿未央宫瓦砚研墨写字,不仅能感受到古代文化的韵味,还能提升自己的文化素养和艺术气质。于是,仿造未央宫瓦砚的风潮应运而生。这些仿制品并非简单的复制,而是融入了明代工匠的智慧和创意。他们在保留未央宫瓦砚古朴风格的基础上,对其外形、纹饰等进行了创新和改良,使其更加符合明代文人的审美和使用需求 。一时间,仿未央宫瓦砚成为了明代文人书斋中不可或缺的雅器,成为了他们展示品味和修养的象征。

揭开外形之谜

明代 仿未央宫瓦砚(1368-1644)

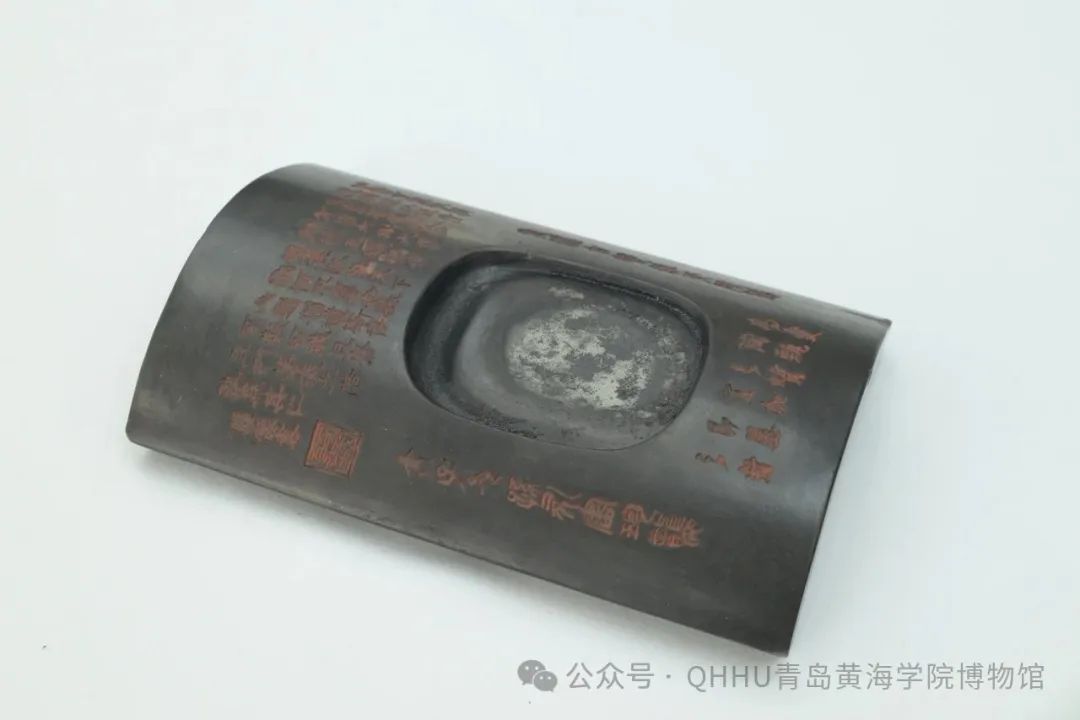

明代 仿未央宫瓦砚(砚背)

现在,让我们把目光聚焦在这方明代仿未央宫瓦砚本身,仔细欣赏它的独特外形。

这方瓦砚呈长方形,厚度适中,整体线条简洁流畅,给人一种古朴而大气的感觉 。它的质地为陶质,经过岁月的打磨,表面包浆厚润,泛着温润的光泽,仿佛在诉说着曾经的故事。用手轻轻触摸,能感受到它质地坚紧细密,细腻的触感让人不禁联想到古代工匠们的精湛技艺。

砚的正面,砚堂平整光滑,是研墨的主要区域。砚堂的边缘微微隆起,形成了砚唇,既能防止墨汁溢出,又增添了几分古朴的韵味 。砚池位于砚堂的一端,呈椭圆形,小巧而精致。

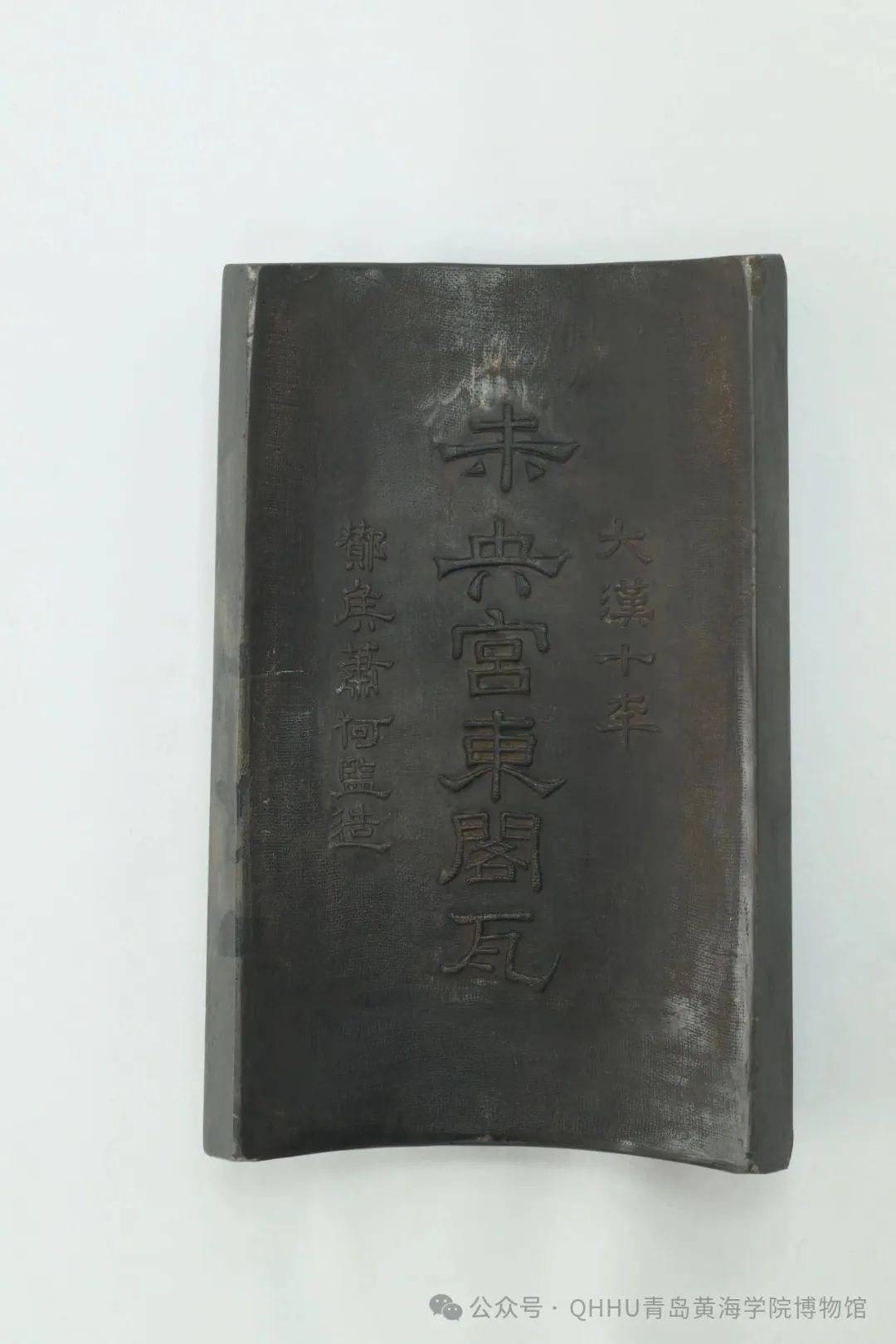

再看砚的背面,同样充满了历史的痕迹。上面刻有 “大汉十年”“未央宫东阁瓦” 等字样 ,字体为隶书,笔力刚劲有力,线条流畅自然。这些文字不仅记录了瓦砚的制作年代和出处,更成为了它身份的象征。

在砚的四周侧面,也刻有一些文字。这些边款或长或短,记录表达了借由这方瓦砚抒发的美好愿景,为这方瓦砚增添了浓厚的文化气息。这些文字和图案,无论是书法还是雕刻,都具有极高的艺术价值,它们与砚台本身融为一体,共同构成了一件完美的艺术品。

未央宫瓦的前世今生

汉代未央宫瓦当(来源:红动中国)

汉代“长乐未央”瓦当(来源:360百科)

在了解了明代仿未央宫瓦砚的背景后,我们再来深入探究一下未央宫瓦的前世今生。

未央宫瓦的制作工艺极为讲究。秦汉时期,宫殿所用砖瓦多采用澄泥制法 。工匠们选取粘性较强、土质较纯、杂质含量少的黄土,经过筛选、淘洗、沉淀等多道工序,去除泥土中的杂质,使其质地细腻均匀。然后,将处理好的澄泥放入模具中,制成瓦坯。在制作过程中,工匠们会根据不同的用途和设计要求,对瓦坯进行精心塑形,使其符合建筑的需要。

制成的瓦坯还需经过烧制,这是一个关键的环节。烧制的火候和时间都需要严格控制,才能确保瓦的质地坚实、色泽均匀。在高温的作用下,瓦坯中的水分逐渐蒸发,泥土中的矿物质发生化学反应,从而使瓦变得坚硬耐用 。据史书记载,当时的工匠们为了烧制出高质量的瓦,常常需要反复试验,不断调整烧制的工艺参数。

除了实用价值,未央宫瓦还具有极高的文化内涵。瓦当上的文字和图案,如 “长乐未央”“长生无极” 等,不仅是一种装饰,更是古人对美好生活的向往和祝福的体现 。这些吉祥语承载着丰富的文化信息,反映了当时人们的思想观念和价值取向。“长乐未央” 表达了人们对长久快乐、幸福生活的追求;“长生无极” 则体现了人们对生命永恒、长生不老的渴望 。这些文字和图案,通过瓦当这一载体,流传至今,成为了我们了解古代文化的重要窗口。

在汉代建筑中,未央宫瓦不仅为宫殿提供了坚实的保护,还以其独特的艺术魅力,为建筑增添了光彩 。它们整齐地排列在宫殿的屋檐上,构成了一道独特的风景线。当阳光洒在这些瓦上,它们泛着淡淡的光泽,仿佛在诉说着汉代的辉煌与荣耀 。每一片瓦都蕴含着工匠们的心血和智慧,它们是汉代建筑艺术的瑰宝,也是中华民族传统文化的重要组成部分。

瓦砚背后的文化价值

汉代“长生无极”瓦当(知识贝壳)

在古代文人的书房中,瓦砚占据着举足轻重的地位,它不仅仅是一种书写工具,更是文人雅士们精神世界的寄托 。一方小小的瓦砚,承载着无数文人墨客的情感与思绪,见证了他们的喜怒哀乐、壮志豪情。

瓦砚所承载的文化寓意深远。它代表着传统文化的传承与延续,是中华民族智慧和创造力的结晶 。从汉代的未央宫瓦到明代的仿制品,瓦砚的制作工艺和文化内涵在历史的长河中不断演变和发展,却始终保持着其独特的魅力 。每一方瓦砚都蕴含着古人对美好生活的向往和祝福,如瓦当上的 “长乐未央”“长生无极” 等字样,不仅是一种装饰,更是一种文化的传承,激励着后人追求幸福、珍惜生活。

同时,瓦砚也是文人精神追求的体现。在古代,文人墨客们以读书、写字、绘画为乐,他们追求的是一种高雅的生活情趣和精神境界 。瓦砚作为文房四宝之一,与笔墨纸共同构成了文人创作的必备工具,也成为了他们展示自己文化素养和艺术品味的重要载体 。拥有一方精美的瓦砚,对于古代文人来说,不仅是一种物质上的享受,更是一种精神上的满足。

结语

明代 仿未央宫瓦砚(1368-1644)

青岛黄海学院博物馆珍藏的这方明代仿未央宫瓦砚,是古代艺术与文人精神的完美结合。它让我们感受到历史的温度,也提醒我们珍惜并传承中华优秀传统文化。未来,我们还将继续深入研究和展示更多馆藏珍品,让藏品“活”起来,让历史“说话”!