引言

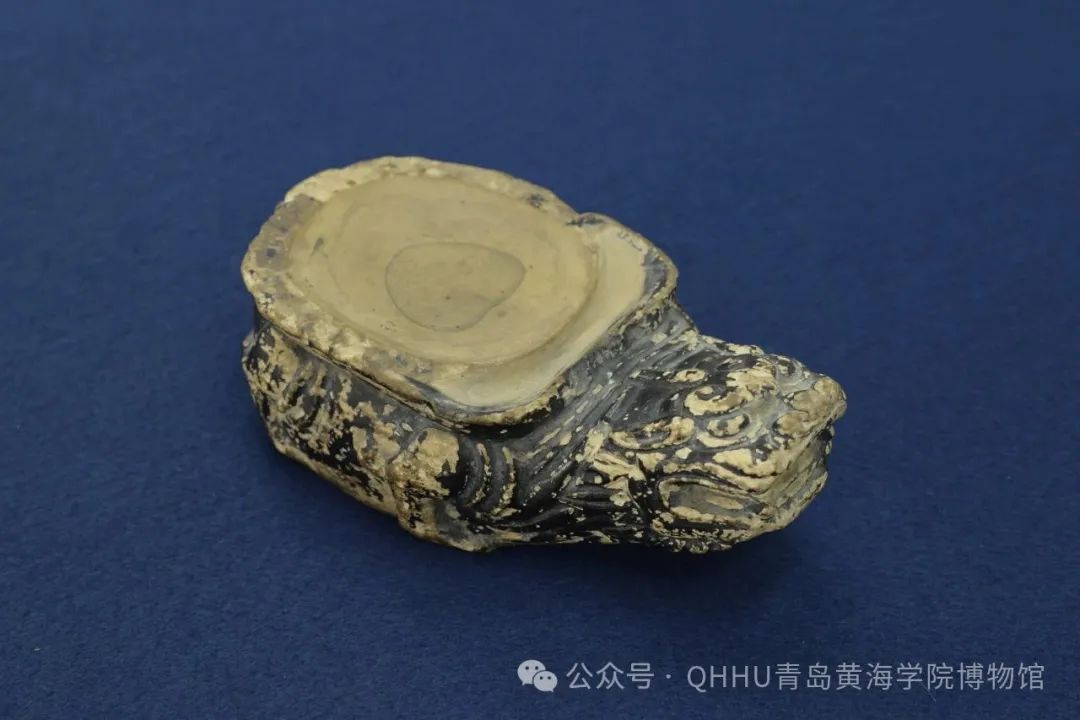

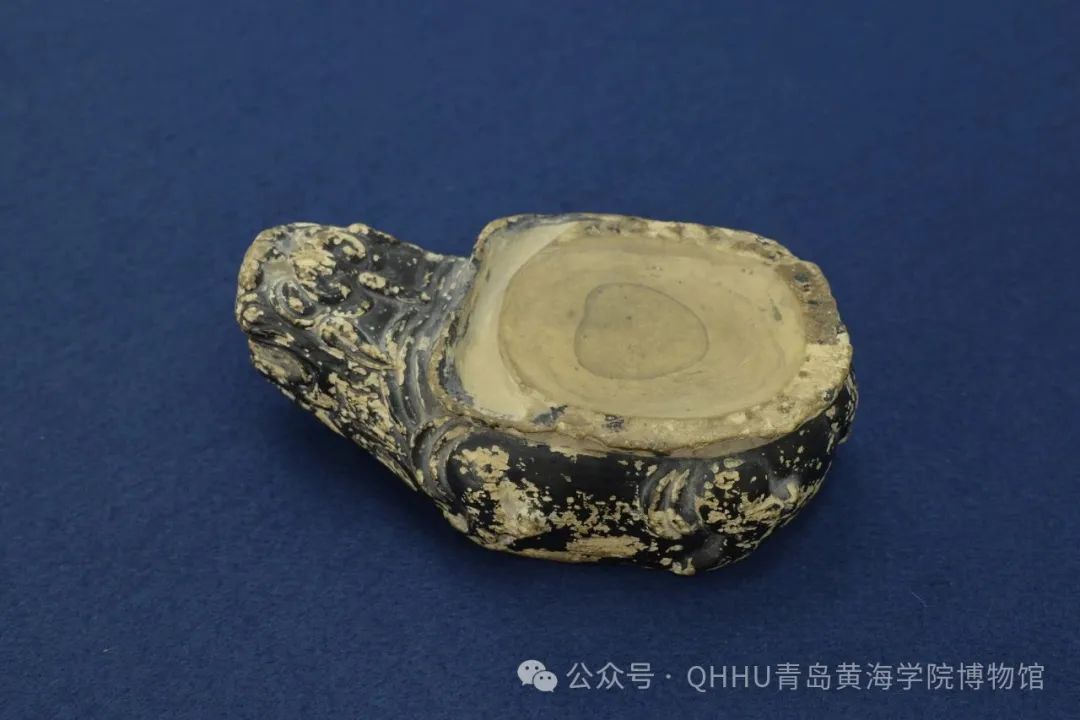

明代 龙龟砚(1368-1644)

“笔落惊风雨,诗成泣鬼神。” 在古代文人墨客的世界里,笔墨纸砚是他们抒发才情、记录岁月的亲密伙伴。在文房四宝的世界里,砚台不仅是研墨的工具,更是文人雅士的精神寄托。而在青岛黄海学院博物馆,一方明代龙龟砚静卧展柜,历经数百年岁月,依然散发着古朴而深邃的光华。它承载着怎样的历史故事?又凝聚了哪些精妙的工艺智慧?今天,就让我们一同走近这件珍贵的文房雅器,感受它的独特魅力。

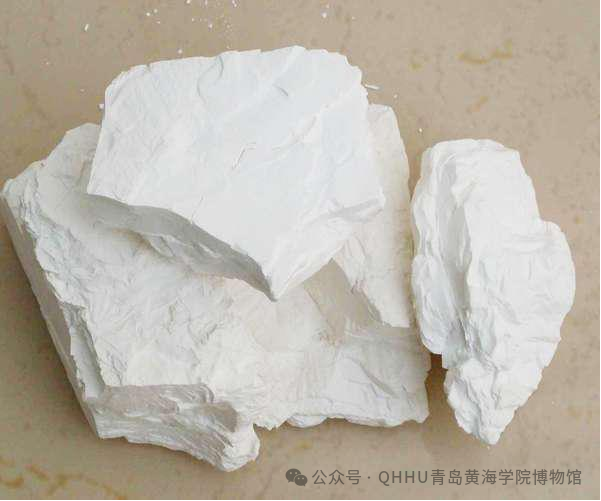

砚台科普:瓷砚的独特地位

陶瓷骨骼——高岭土(来源:搜狐洛易阁)

瓷砚,作为砚台家族中的"另类贵族",最早可追溯至魏晋时期。与常见的石砚、澄泥砚不同:

1.胎质独特:常以高岭土为原料,经1300℃以上高温烧制,具有"坚而不脆,润而不透"的特性。

2.装饰多样:可施青花、五彩、粉彩等釉色,兼具实用与观赏价值。

3.明代巅峰:景德镇窑口将瓷砚工艺推向极致,尤以青花瓷砚最受文人推崇。

工艺之精:巧夺天工,栩栩如生

明代 龙龟砚(1368-1644)

这方龙龟砚在工艺上可谓巧夺天工。

材质方面,作为瓷砚,瓷面细腻光滑,既便于研磨墨锭,又能在使用中保持砚台的洁净。龟身底部平整,放置时稳如磐石,恰好呼应了 "龟" 的特性 —— 这份设计,既兼顾了实用功能,又让祥瑞寓意有了具象的载体。

在雕刻技法上,匠人以精妙技艺将龙与龟的形象融合:龙首微微昂起,线条刚劲有力,龙须、鳞甲清晰可辨,尽显威严尊贵;龟身宽厚稳重,背甲纹路模仿天然龟甲的纹理,边缘弧度圆润,仿佛蕴藏着岁月沉淀的厚重。龙首与龟身的衔接自然流畅,既保留了龙的灵动气势,又不失龟的沉稳质感。

此外,在实用设计方面,墨池与砚堂比例恰到好处,研墨时墨汁自然汇聚,不涸不腐,印证了古人对“研墨如油,发墨如锋”的极致追求。

造型寓意:祥瑞之兽,文脉传承

龙龟图(来源:站酷-ZCOOL)

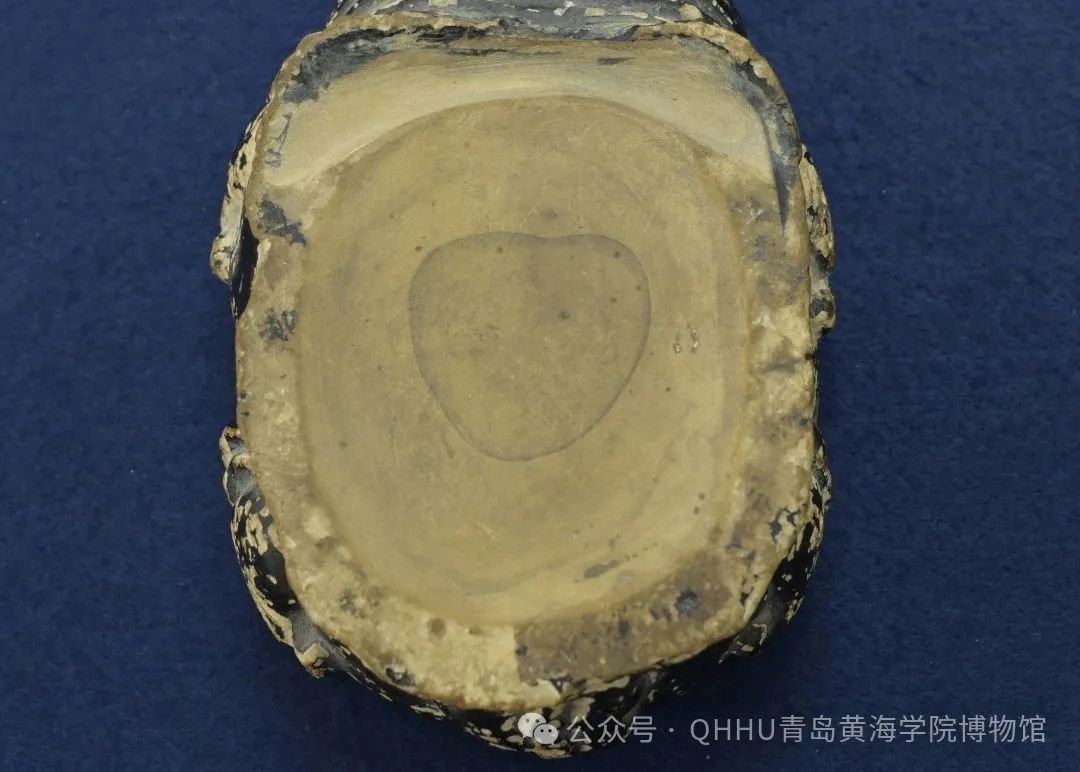

明代 龙龟砚(龟背砚堂)

让我们再度细看这方砚台,它整体呈“龙龟负书”之态——龙首昂扬,龟身沉稳,龟背为砚堂,龙首之下巧妙设计墨池。

龙龟(赑屃):传说中龙生九子之一,象征长寿、智慧与坚韧,常用于碑座或文房器物,寓意“文运长久,负笈传世”。

龟背砚堂:宽阔平整,研墨流畅;边缘微微隆起,防止墨汁外溢,兼具实用与美学价值。

龙龟,在中国传统文化中是一种吉祥瑞兽,有着丰富的文化寓意。龙象征着权威、尊贵和吉祥,龟则代表着长寿、稳定和安宁。龙龟结合,寓意着平步青云、官运亨通、福寿双全。在古代,文人墨客们将这样的美好寓意融入到砚台的设计中,不仅为砚台增添了文化内涵,也表达了他们对美好生活的向往和追求。

历史回响:一方砚台里的明代文人雅趣

器以载道(来源:豆包)

在明代,文人墨客们崇尚“器以载道”,他们将龙龟砚置于案头,不仅是为了书写绘画的方便,更是为了时刻激励自己。当他们面对砚台上的龙龟雕刻时,心中会涌起一股奋发向上的力量,提醒自己要像龙龟一样,具有坚定的信念和不屈的精神,在学术和艺术的道路上不断攀登高峰。同时,龙龟砚也是文人之间交流和馈赠的佳品,它所蕴含的美好寓意,使得每一次赠送都充满了真挚的祝福和深厚的情谊。

而今日,它静默于博物馆中,却依然能让我们感受到:“那一抹墨香里,藏着多少历史的温度与文化的重量”。

结语

明代 龙龟砚(1368-1644)

“砚田无恶岁,笔耕有丰年。”当我们在博物馆里凝视这方龙龟砚,看到的不仅是一件藏品,更是一份穿越时空的祝福。它提醒着我们:那些关于长寿、安宁、吉祥的向往,从古至今从未改变。

如果你也对历史文化感兴趣,不妨走进青岛黄海学院博物馆,亲眼目睹这方明代龙龟砚的风采,与历史来一场亲密的对话。在这里,你将收获一场难忘的文化之旅,在品味历史的同时,也能更加深刻地理解和传承中华民族优秀传统文化。