深夜背书的身影、抗疫一线的防护服、乡村教室微弱的烛光.....渐渐重叠成一个名字——孙润卿。她是黄海学院2021级学前教育专业的骄傲。从年级第一到支教先锋,她用行动诠释“知行合一”。她是一束光,不仅照亮了孩子们的童年,也映出了黄海学院培养青年担当的初心。走近她的故事,看知识与责任如何在黄海沃土开花结果。

1. 从书海到第一,她是黄海的“硬核学子”

孙润卿,2021级学前教育5班学生。入学第一天,她就记住了校训:“知行合一”。她常说:“黄海教我的,不是光读书,而是读出真本事。”凌晨三点,宿舍楼道里,她捧着书默背,同学笑她:“润卿,你这是要卷翻全校啊!”她却认真点头:“努力不丢人。”

这份坚持换来硬核回报:两学期年级第一,2024年国家奖学金、思学奖学金双双到手。她还闯进“挑战杯”“大创赛”,拿下优异成绩,跟着导师周萍、刘燕发表两篇国家级论文,参与两项课题研究。她说:“是黄海的老师让我看到,专业不只是课本,而是改变世界的起点。”从书海到实践,她的每一步都刻着黄海的育人印记。

国家奖学金

思学奖学金评奖现场

2.疫情封控,她用担当扛起黄海荣光

2022年,疫情突袭,宿舍楼封控。作为教育学院学生会权益部部长,孙润卿接到任务后没犹豫:“黄海教我责任,我得上!”日以继夜,她配合宿管老师安抚同学,早上6点穿上防护服,奔走在核酸检测点。

有次凌晨,一个女生情绪不稳定,孙润卿隔着防护服轻声安慰:“别怕,有我在。”她守到天亮,嗓子哑得像砂纸,同学却感动得发圈:“润卿姐是我们的定心丸!”封控结束,她受到表彰,却说:“这不是我一个人的功劳,是黄海教我的担当让我站出来。”这份责任感,正是黄海学院培植的青年力量。

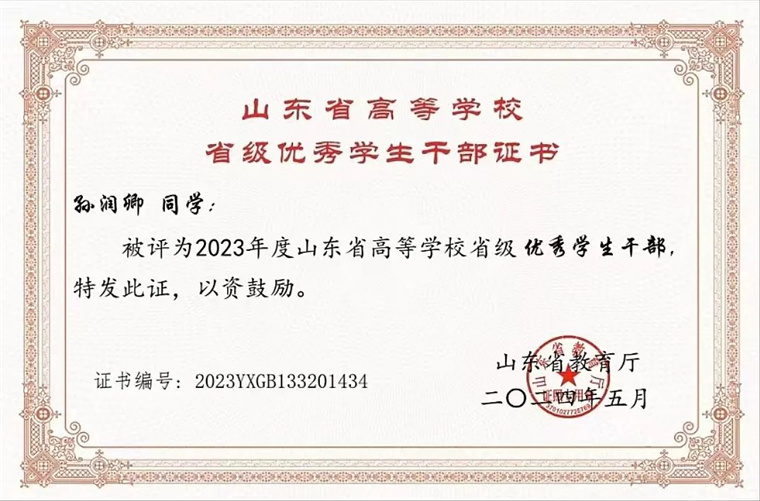

山东省优秀学生干部

3. 一根蜡烛,她把黄海的光带进乡下教室

孙润卿选学前教育,是想“为孩子点一束光”。大一寒假,疫情刚解封,她带着校内志愿者奔赴贵州六盘水支教。结果教室没电、没投影,暴雨一来更是黑灯瞎火。她不慌,和团队自制教具,还设计了个“蜡烛实验”。

一次停电,孩子们吓得乱喊,她点起蜡烛,笑着说:“看火苗跳舞,像不像魔法?”黑暗里,小脸映着烛光,笑声响成一片。课后,一个男孩用家长手机发语音:“老师,你像蜡烛,好暖好亮,我想当你这样的人!”孙润卿眼泪差点掉下来:“黄海让我懂了,教育是双向的奔赴。”她带着支教视频上抖音,4.9万播放量刷屏,网友直呼:“这姐是活的正能量!”3年1200小时志愿时长,她跑遍德州、贵州,累计动员3000多黄海学子加入云支教,荣获2023年度“青岛灵山湾首届好人好事奖”,被人民日报等18家媒体点赞。她说:“这些不是我一个人的成绩,是黄海教会我把爱传出去。”

河南支教合照

贵州支教合照

河南支教上课过程

灵山湾好人好事颁奖合照

4. 从班长到村副书记,她用行动书写黄海精神

孙润卿从不满足于课堂。她当过班长、辅导员助理、权益部部长、公益团团长,还管着校内外青鸟驿站,甚至跑去满庄村当团副书记。她说:“黄海告诉我,‘知’要落地,‘行’要出彩。”

有次村里开会,村民抱怨年轻人不接地气,她站出来:“我搭个桥,把大学生的想法带进来!”她对接资源,为乡村小学设计课程,村民从怀疑到点头:“这丫头真行!”山东省优秀学生干部的荣誉,是她用汗水换来的黄海答卷。她感慨:“每个职务,都是黄海给我的试炼场。”

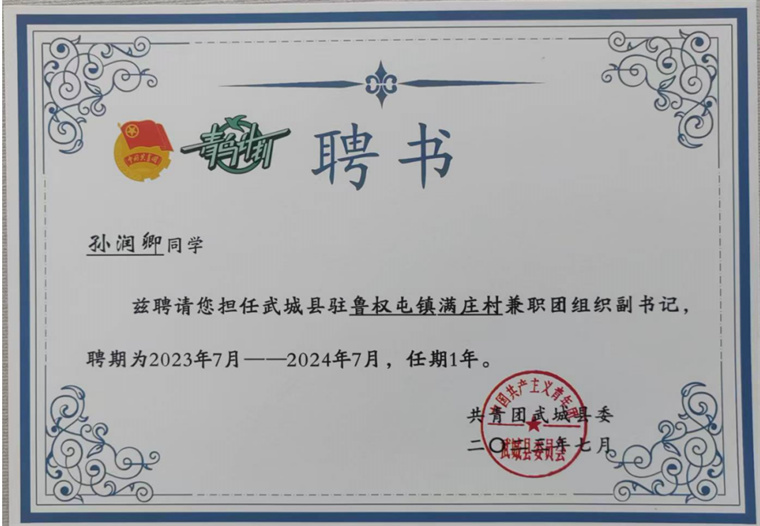

满庄村团组织副书记

德城区青鸟驿站站长

5. 未来,她想带着黄海的光走向世界

孙润卿的故事,是黄海学院的一张名片。她说:“我还没成功,但一直在路上。”未来,她计划去澳洲留学,学成后为中国幼教添砖加瓦。她写信给老师:“黄海的‘知行合一’,让我从书呆子变成了点灯人。孩子眼里的光,是我坚持的理由。”

从年级第一到支教先锋,她用1200小时的实践证明,黄海学子是敢扛事、有温度的青年代表。孙润卿,不仅在学业上名列前茅,更在支教路上默默奉献,将青春和热情播撒在孩子们的心田。她像一根蜡烛,点亮了孩子们的希望,也为“黄海”增添了一抹温暖而璀璨的光辉,展现了青岛黄海学院知行合一、奉献社会的育人成果。

复审:孙小南 终审:张龙洁